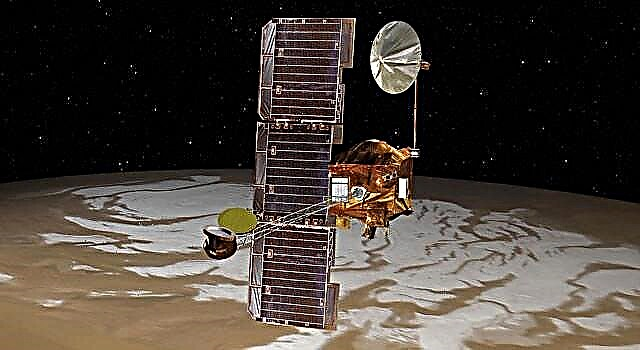

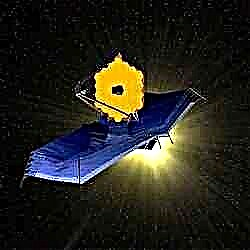

James Webb Weltraumteleskop (JWST). Bildnachweis: NASA Zum Vergrößern anklicken

Carl Zeiss Optronics in Oberkochen und das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg (MPIA) entwickeln die wichtigste feinmechanische optische Technologie für zwei Instrumente, die Teil des James Webb-Weltraumteleskops (JWST) sein sollen. In den nächsten acht Jahren wird das JWST (mit einem Spiegel von 6,5 Metern) unter der Verwaltung der Europäischen Weltraumorganisation und der NASA in den USA zum Nachfolger des legendären HUBBLE-Weltraumteleskops. Carl Zeiss und das Max-Planck-Institut haben am 29. November einen Vertrag zur Zusammenarbeit bei der Arbeit an der MIRI- und NIRSpec-Instrumentierung des JWST unterzeichnet.

Das JAMES WEBB-Weltraumteleskop wird in den nächsten Jahrzehnten das Hubble-Weltraumteleskop als wichtigstes Werkzeug für die astronomische Beobachtung ersetzen. Das wichtigste wissenschaftliche Ziel der Mission ist es, das „erste Licht“ des frühen Universums zu entdecken - die Bildung der ersten Sterne aus dem langsam abkühlenden Urknall. Das Licht dieser ersten Sterne und Galaxien hat sich in das Infrarotspektrum verschoben, weil sich seine Wellenlänge etwa zwanzig Mal ausgedehnt hat, als sich das Universum ausdehnte. Die infrarote (warme) Strahlung des Teleskops und seiner Instrumente könnte diese schwachen kosmischen Signale stören. Um dies zu verhindern, muss das Teleskop im Wesentlichen tiefgefroren sein.

Aus diesem Grund wird die JWST am „Lagrange-Punkt L2“ stationiert, 1,5 Millionen Kilometer außerhalb der Erdumlaufbahn. Die Gravitationskräfte von Sonne und Erde gleichen sich bei L2 aus, so dass der JWST eine Position beibehalten kann, die mit der Sonne und der Erde synchron ist und sich permanent auf der anderen Seite der Erde als die Sonne befindet. Hier kühlen das Teleskop und seine Instrumente auf -230 Grad Celsius ab. Die extrem hohe Empfindlichkeit und Auflösung des riesigen Teleskops wird zu völlig neuen Erkenntnissen über die Bildung von Sternen und Planeten in der Milchstraße führen. Diese Untersuchungen sind nur im Infrarotspektrum möglich. Im Gegensatz zu sichtbarem Licht kann Infrarotlicht durch die dicken Gas- und Staubwolken gehen, in denen sich Planeten und Sterne bilden, ohne merklich geschwächt zu werden.

Das Teleskop und seine Instrumente stellen enorme Anforderungen. Sie werden bei einer Beschleunigung, die viel höher als die der Erde ist, einer anfänglichen Belastung ausgesetzt und dann auf eine Temperatur abgekühlt, die fast den absoluten Nullpunkt (-273 Grad Celsius) erreicht. Nachdem das Teleskop an seinem endgültigen Standort in Betrieb genommen wurde, werden seine astronomischen Instrumente auf ein hohes Maß an Genauigkeit eingestellt und müssen dort aufbewahrt werden - ungefähr gleichbedeutend mit dem Zielen der Nadelspitze aus einer Entfernung von einem Kilometer.

Das Weltraumteleskop verfügt über drei Instrumente zur Datenaufzeichnung: MIRI, NIRSpec und NIRCam. MIRI und NIRSpec werden in Europa entwickelt und gebaut. Carl Zeiss und die MPIA werden als einzige europäische Vertreter einen wichtigen Beitrag zu beiden Instrumenten leisten.

Für MIRI und NIRSpec wird Carl Zeiss die Filter- und Gitterwechselmechanismen liefern, mit denen die Instrumente für verschiedene Arten der Beobachtung präzise konfiguriert werden können. Die MPIA wird auch an ihrer Entwicklung und Prüfung teilnehmen. Darüber hinaus wird Carl Zeiss EADS Astrium zwei Filter- und Gittermechanismen für das NIRSpec-Instrument liefern. Der von Carl Zeiss und der MPIA unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass sie bei der Herstellung beider Instrumente zusammenarbeiten werden.

Die Mechanismen MIRI und NIRSpec sind ähnliche, verwandte Projekte. Ihre Entwicklung und Erprobung wird in den nächsten zweieinhalb Jahren stattfinden; Danach werden Carl Zeiss und die MIPA sie installieren. Es ist geplant, dass im Jahr 2013 eine europäische Ariane-5-Rakete die JWST zum Lagrange-Punkt L2 bringt. Der gesamte Betrieb mit MIRI und NIRSpec wird von der Europäischen Weltraumorganisation, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Max-Planck-Gesellschaft organisiert.

Carl Zeiss und das Max-Planck-Institut für Astronomie haben bereits erfolgreich an herausfordernden Projekten zur Entwicklung von Weltrauminstrumenten zusammengearbeitet. Ein Beispiel ist ISOPHOT, ein wichtiger Beitrag zum Erfolg des Europäischen Infrarot-Weltraumobservatoriums ISO. Vor kurzem haben sie ihre Zusammenarbeit mit dem PACS-Instrument des europäischen Weltraumobservatoriums HERSCHEL aufgenommen, das 2008 seinen Betrieb aufnehmen soll.

Carl Zeiss und die MPIA haben durch ihre Zusammenarbeit viel Vertrauen von internationalen Partnern gewonnen. Jetzt betreten die beiden Organisationen Terra Nova: Astronomen aus Heidelberg hoffen, die Grenzen des kosmischen „dunklen Zeitalters“ zu beobachten, bevor sich Sterne bilden. Gemeinsam freuen sie sich auf die Entwicklung optomechanischer Systeme von beispielloser Qualität. Sie garantieren sowohl den Erfolg der astronomischen „Flaggschiff“ -Mission JWST als auch einen Wettbewerbsvorteil für alle Arten von denkbaren zukünftigen Anwendungen.

Ursprüngliche Quelle: Max-Planck-Gesellschaft